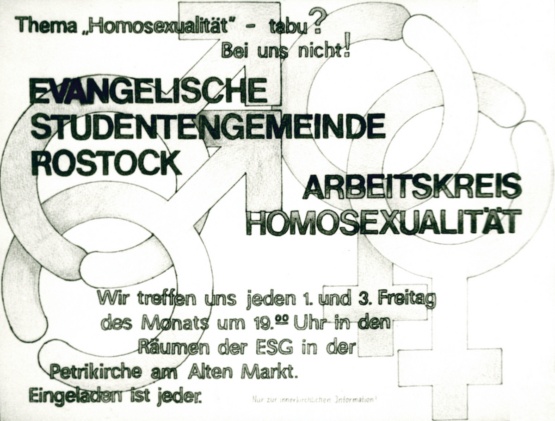

Nicht weniger als die Abänderung einer scheinbar unumstößlichen Norm hatte sich in Mitte der 1980er-Jahre ein noch nicht einmal dreißigjähriger schwuler Mann vorgenommen: Der Rostocker Detlef Kuzia. Auf seine Initiative hin traf sich am 10. Mai 1985 zum ersten Mal der Arbeitskreis Homosexualität an der Evangelischen Studentengemeinde in Rostock in Räumen der Sankt-Petri-Gemeinde.

Juristisch wurde Homosexualität von erwachsenen Männern und Frauen in der DDR zwar seit der Einführung eines eigenen DDR-Strafgesetzbuches 1968 nicht mehr geahndet. Mit dieser frühen Abschaffung der Strafverfolgung war der kleinere deutsche Nachkriegsstaat im Vergleich mit der größeren Bundesrepublik juristisch ebenso progressiv wie im Vergleich zu den anderen sozialistischen Staaten, von Polen über Kuba bis hin zur Sowjetunion oder China.

Die Abschaffung der juristischen Verfolgung hatte allerdings an der gesellschaftlichen Norm wenig verändert. Landauf, landab hieß diese scheinbar unumstößliche Norm auch in der DDR nach wie vor: Heterosexualität zwischen Mann und Frau – wobei das jeweilige Geschlecht eines Menschen in der standesamtlichen Geburtsurkunde festgeschrieben und dort im Zweifelsfall nachzulesen war.

Als Detlef Kuzia im Herbst 1984 damit begann, andere schwule Männer anzusprechen, ob sie sich in einem Arbeitskreis Homosexualität engagieren würden, schlug sich die heterosexuelle Norm in fast allen Lebensbereichen nieder.

So war es ganz normal, dass Wohnraum bevorzugt an Verheiratete vergeben wurde. Welchen Druck allein diese Praxis auf junge Erwachsene ausübte, lässt sich aus heutiger Sicht kaum noch ermessen.

Erwachsene Schwule wie auch Lesben standen zudem unter Generalverdacht, dass sie Heranwachsende zur Homosexualität verführen könnten. Für Homosexualität zwischen Erwachsenen und Jugendlichen galt deshalb ein höheres Schutzalter als für heterosexuelle Kontakte. Diese bis 1988 bestehende rechtliche Diskriminierung zog in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Nachteile und Entlassungen nach sich – etwa bei einem selbstgewählten oder unfreiwilligen Outing.

Die fast allumfassende Heteronormativität machte Schwule und in noch weit stärkerem Maße Lesben in Rostock nahezu unsichtbar. Sie hatten fast keine Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum zu treffen und kennenzulernen. Homosexuelle Kontaktanzeigen wurden in Zeitungen und Zeitschriften fast völlig unterdrückt. Auch der hierdurch ausgeübte Druck ist heute kaum noch nachzuempfinden, wenn wir aus einer digital engmaschig vernetzten Gesellschaft mit Datingportalen und anderem mehr zurück in eine damals analoge Medienwelt blicken.

Und doch. Es gab seit Anfang der 1980er-Jahre Hoffnung, die allgegenwärtige Norm zu lockern und vielleicht sogar in eine neue Verhandlungsrunde über den mehrheitsgesellschaftlichen Begriff von Normalität treten zu können.

Lesben und Schwule hatten sich in Berlin und in Leipzig zusammengefunden und dort regelmäßige Treffen organisiert. 1982 hatte sich unter dem Dach der evangelischen Kirche der DDR-weit erste Arbeitskreis Homosexualität gegründet. Die bisherige Definition von Homosexualität als Krankheit wurde in der Medizin revidiert und schrittweise aufgegeben. An einigen Universitäten wurde darüber diskutiert, dass es Aufgabe des Sozialismus sei, allen Menschen ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung ein gutes Leben zu ermöglichen.

Damit musste der Aufbau des Arbeitskreises Homosexualität in der Bezirkshauptstadt Rostock nicht gänzlich im luftleeren Raum erfolgen. Aber es gehörte dennoch viel Mut dazu – und es war für viele der hierfür Angesprochenen mit Sicherheit nicht einfach, sich unter das Dach einer evangelischen Gemeinde zu begeben. Doch dies war die einzige Möglichkeit, eine einigermaßen verbindliche Struktur aufzubauen – die Gründung eines Vereins von Homosexuellen war in Rostock bis wenige Monate vor dem Ende der DDR undenkbar.

Denn die DDR-Regierung betrachtete Zusammenschlüsse jenseits ihrer unmittelbaren Kontrolle als Bedrohung des sozialistischen Systems. Die daraus resultierende Überwachung aller Arbeitskreise Homosexualität hatte, das gilt es hier zu betonen, keine spezifisch homophobe Ausrichtung. Sie zielte vielmehr darauf, überregionale Vernetzungen zu verhindern und politische Aktivitäten oder gar die Aufstellung politischer Forderungen zu unterdrücken.

So überrascht es kaum, dass die Staatssicherheit bereits vom ersten Treffen des Rostocker Arbeitskreises am 10. Mai 1985 einen ausführlichen Bericht erhielt und in die Akte nahm. Überraschend und bestürzend ist es allerdings, dass sich in der fünf- bis sechsköpfigen Leitungsgruppe des Rostocker Arbeitskreises über längere Zeit zwei Innoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit engagierten und zugleich ausführlich über Interna berichteten. Die meisten Informationen sammelte die Staatssicherheit dabei über Detlef Kuzia, über den ein Operativer Vorgang mit dem Namen „Initiator“ angelegt und bis 1989 geführt wurde. Das heißt im Klartext, dass Schwule, die engagiert für Akzeptanz kämpften, gleichzeitig Detlef Kuzia und andere, die für das Gleiche kämpften, verrieten.

Aus dem Festvortrag von Florian Ostrop zum 30-jährigen Bestehen rat + tat rostock e.V. im März 2020

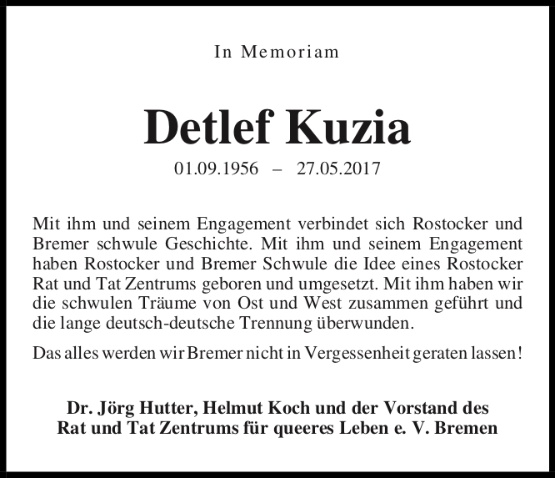

Freundschaft nach Bremen

Als Detlef Kuzia im Februar 2017 starb, erinnerte das Rat und Tat-Zentrum in Bremen an dessen Wirken für eine innige deutsch-deutsche Begegnung.